資産・投資

資産・投資 住宅ローン減税が5年間延長へ

住宅ローン減税が2026年4月1日~2030年3月31日までと延長が決定しました。住宅ローン減税の内容 借入限度額 摘要年数 普通世帯 子育て世帯 新築 長期優良住宅・低炭素住宅 4,500 5,000 13年 ZEH水準省エネ住宅 3,5...

資産・投資

資産・投資  売買契約

売買契約  退去手続

退去手続  宅建業法

宅建業法  宅建業法

宅建業法  法律

法律  宅建業法

宅建業法  外壁

外壁  宅建業法

宅建業法  宅建業法

宅建業法  法律

法律  宅建業法

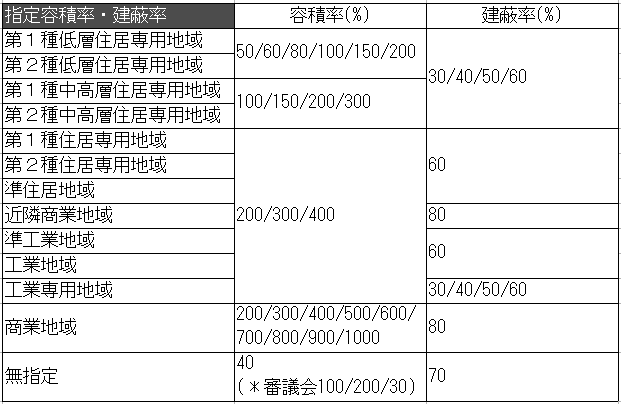

宅建業法  重要事項説明

重要事項説明  生活危険度

生活危険度  宅建業法

宅建業法